Avant d’être un film à gros budget de Stanley Kubrick, Spartacus est un homme. Un homme réduit à l’esclavage et devenu gladiateur pour distraire de riches citoyens romains. Le divertissement va se transformer en cauchemar pour ces derniers lorsque Spartacus va décider de sortir de l’arène pour mener le combat à une plus grande échelle…

Durant l’été 73 av. J-C., 74 hommes s’évadent d’une école de gladiature de Capoue (région de la Campanie, sud de l’Italie). Au lieu de fuir et se cacher de leur propriétaire, Lentulus Battiatus, ils vont s’organiser, convaincre les laissés-pour-compte de la république romaine de les rejoindre et de former une armée pour défier le pouvoir, immense, de Rome. A la tête de cette armée d’esclaves et de prolétaires (citoyens romains les plus pauvres, qui n’ont que leurs enfants – proles – comme richesse), se trouve un ancien esclave thrace (une région des Balkans située à cheval sur la Bulgarie, la Grèce et la Turquie) du nom de Spartacus. Plus de 2 000 ans plus tard, le nom de cet esclave devenu gladiateur résonne encore et toujours.

« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. »1 S’ils ont échoué, Spartacus et ses compagnons ont mené la lutte. Des classes.

« Le résultat est que nous vivons maintenant dans un pays d’esclaves, que c’est là la base et l’essence même de notre vie ; et toute la question de notre liberté, de la liberté humaine en général, de l’avenir de la république et de la civilisation sera déterminée par l’attitude que nous adopterons envers les esclaves. Ce ne sont pas des créatures humaines ; il importe de bien le comprendre et de ne pas s’embarrasser de ces raisonnements ridicules et entachés de sentimentalité des Grecs qui proclament l’égalité de tout ce qui marche et parle. » (Spartacus, Howard Fast, 1951, p.65)

Patriciens (noblesse). Plébéiens (peuple). Chevaux. Esclaves. Autres animaux. Au 1er siècle av. J-C., telle était la hiérarchie des êtres vivants à Rome. Les esclaves étaient même juridiquement considérés comme des objets. Ils étaient considérés comme des « outils dotés de la parole » (« instrumentum genus vocale »). Le maître avait tous les droits sur elle ou sur lui. L’État ne s’en mêlait pas, sauf pour les esclaves lui appartenant (« Servi publici »). La présence d’un quadrupède devant les esclaves s’explique par sa valeur marchande. Un étalon valait plus cher, car plus rare et nécessitant plusieurs esclaves pour s’en occuper. Les esclaves étaient issus de peuples vaincus par Rome, par naissance (un enfant d’esclave devient automatiquement un esclave lui-même), par sanction pour certains délits ou pour acquittement de dettes (« nexum »). A partir du 2e Siècle av. J-C., le nombre explose : il passe à 20 % de la population romaine.

A l’époque, Rome a conquis toute la péninsule italienne, la Corse, la Sicile, la Sardaigne et la péninsule ibérique (Espagne et Portugal). Les meilleures terres sont confisquées et des centaines de milliers de prisonniers de guerre sont réduits à l’esclavage. Rome loue la plus grande partie de ces terres à de riches particuliers. S’étant fortement endettée pour faire la guerre et ayant toujours besoin d’argent frais pour la poursuivre, elle leur vend aussi, ou cède à titre de remboursement, en toute propriété, de grandes parties de ces terres. Ces propriétés sont appelées des latifundia.

Alors que les esclaves étaient surtout utilisés dans les propriétés familiales, et donc en nombre limité, les latifundia, immenses, nécessitent de nombreux esclaves pour les entretenir. Ce changement explique en grande partie les révoltes serviles : de par leur concentration, l’organisation des esclaves entre eux est plus aisée…

Les guerres serviles

Les esclaves servent aussi à l’affirmation du statut social des citoyens romains : certains en possédaient plusieurs milliers. Le citoyen qui n’en possède pas est mal vu, c’est un signe de pauvreté.

La majeure partie des esclaves, à l’époque, provenaient des guerres victorieuses menées par l’armée romaine. La bataille de Carthage (de 149 à 146 av. J-C.), par exemple, coûte cher en vies mais ramène de nombreux esclaves. C’est cela qui a motivé les « guerres serviles » (servus : esclave en latin) : la faim, la douleur, l’injustice ressenties par des hommes et des femmes nés libres dans leur région d’origine et qui se retrouvent du jour au lendemain sous le pouvoir absolu d’un maître.

S’il y a eu de très nombreux soulèvements d’esclaves, les trois principaux sont restés dans l’histoire sous le nom de Première, Deuxième et Troisième Guerre servile. La Première a duré sept ans et a même vu l’instauration d’un royaume indépendant composé d’esclaves en Sicile, entre 139 et 132 av. J-C. La Deuxième a elle aussi eu lieu en Sicile, et Rome a mis quatre ans pour mater les insurgés, entre 104 et 100 av. J-C.. La Troisième restera dans l’histoire comme la Guerre des Gladiateurs ou la Guerre de Spartacus. Elle a duré deux ans (73 à 71 av. J-C.)

L’Histoire étant écrite par les vainqueurs, on ne trouve que quelques traces de cette guerre et de la vie de son meneur dans les livres d’époque.2 Les quelques Romains ayant écrit sur lui en font tantôt un aristocrate, tantôt un surhomme, tantôt un ancien légionnaire romain. Si son origine n’est pas sûre à 100 %, on peut expliquer l’exagération du personnage par un fait : dans l’esprit des Romains, un homme qui a dirigé une révolte ayant fait trembler la toute-puissante Rome ne peut être qu’un super-héros, pas un homme ordinaire ou, pire, un esclave sans éducation ayant pris conscience de la force collective des gladiateurs et des autres esclaves par rapport au nombre limité des nobles romains qui dirigeaient la république.

« Tout cela fait une seule guerre, incessante, entre nous-mêmes et nos esclaves, une guerre silencieuse, une guerre honteuse dont personne ne parle et dont les historiens répugnent à faire le récit. Nous avons peur de la raconter, peur de la regarder en face, parce qu’il s’agit d’un phénomène nouveau sur notre terre. Il y a déjà eu des guerres entre nations, entre cités, entre partis et même entre frères… mais cette fois c’est un monstre qui est en nous, dans nos tripes, et qui lutte contre tous les partis, toutes les nations, toutes les villes. » (« Spartacus », P.174)

Le déserteur

Spartacus est né en Thrace… et en liberté. Il serait né vers 100 av. J-C. Sa région ayant été conquise par Rome, Spartacus fut enrôlé de force pour servir dans un contingent auxiliaire de l’armée. Ne supportant pas de servir pour l’armée qui avait massacré les gens de sa région, il déserte. Repris, il est vendu au marché des esclaves de Rome. Vu sa force, un laniste (marchand de gladiateurs) l’achète et l’emmène à Capoue. Lentulus Battiatus commet une erreur : son école rassemble 200 gladiateurs, pour la plupart gaulois et thraces. Si, isolés, les esclaves n’ont matériellement pas le pouvoir de s’organiser et lutter, 200 hommes surentraînés, mus par la haine d’être les jouets de ce richissime homme d’affaires et, surtout, partageant le même langage, peuvent plus facilement se parler, échanger afin d’élaborer un plan d’évasion. « Il est probable que Lentulius Battiatus misait sur l’individualisme propre aux gladiateurs : dans son esprit, ces hommes destinés à s’entretuer ne pouvaient trouver un terrain commun d’entente », note l’historienne Catherine Salles.3 Raté. Un premier plan est imaginé pour libérer les 200 esclaves. Mis au courant, Lentulius Battiatus prépare des sanctions. Plutôt que d’attendre le châtiment (sans doute mortel), 74 gladiateurs, menés par Spartacus, envahissent les cuisines pour se procurer des armes de fortune (broches, couteaux, etc.). Ils maîtrisent les gardiens et s’enfuient. Coup de chance, au début de leur fuite, ils croisent des chariots d’armes. Maintenant armés, ils se dirigent vers Naples, située à quelque 30 km de là. La Campanie est propice à trouver des alliés : la région est composée majoritairement de latifundia (grandes propriétés agricoles) confisquées par la noblesse. Esclaves et travailleurs agricoles libres, ne supportant plus leurs conditions de vie, se joignent à l’armée qui commence à grossir. La fuite imaginée au début se transforme en révolte. En quelques jours, les troupes de Spartacus se comptent par milliers.

Vu le nombre sans cesse croissant de nouvelles recrues venues renforcer les troupes spontanément, Spartacus et les gladiateurs à l’origine de la révolte structurent l’armée. Ils décident de nommer trois chefs : outre Spartacus, Crixos et Œnomaeus – deux Gaulois – prennent la tête des opérations.

Le stratège

Le stratège

Les premiers jours sont consacrés aux pillages afin de trouver des armes et de la nourriture. Dans les villas visitées, les maîtres des lieux avaient pour la plupart déserté, alertés par l’annonce de ces barbares lâchés en pleine nature. Les serviteurs qui restent là accueillent favorablement les révoltés.

Ces pillages, opérés la majeure partie du temps sans heurts ni violences (Spartacus interdit ces pratiques mais n’est parfois pas écouté…), vont contribuer au prestige de Spartacus auprès des exploités de Rome et d’ailleurs. Il va redistribuer chaque butin à parts égales. Par après, il interdira même à ses hommes de posséder de l’or ou de l’argent. Et les dirigeants n’ont aucune ration supplémentaire ou quelque avantage que ce soit. Un concept… révolutionnaire.

Pendant ce temps, Rome, alertée, ne réagit pas. Pour deux raisons principalement : les Romains jugent les esclaves comme étant des adversaires indignes, et la république a déjà plusieurs fronts ouverts, en Espagne et en Orient. Mais de nombreux sénateurs romains ont des propriétés en Campanie et commencent à perdre patience. Et le risque de contagion de la révolte, qui devient de plus en plus populaire auprès des classes les plus pauvres, est réel. Les deux premières Guerres serviles sont encore dans les mémoires et les dirigeants ne veulent pas subir une nouvelle humiliation. Ils décident donc d’envoyer un préteur (magistrat), Claudius Graber, avec 3 000 hommes aux devants de l’armée des révoltés.

L’armée rebelle est composée alors de 10 000 membres et se réfugie sur les pentes du Vésuve. Les soldats de Graber arrivent à la bloquer en occupant la seule voie praticable en bas du volcan. Vu l’armement encore rudimentaire des combattants de Spartacus, impossible pour eux de mener le combat frontalement. Alors, voyant que les versants du Vésuve sont couverts de vignes sauvages, les anciens esclaves en font des lianes pour descendre. Une fois tous arrivés en bas, ils attaquent les Romains par surprise. Qui s’enfuient en laissant armes et bagages, vite récupérés par les rebelles.

« Tu comprends, nous vivons en république. Cela signifie qu’il existe un grand nombre de gens qui n’ont rien et une poignée d’autres qui ont beaucoup. Et ceux qui possèdent beaucoup doivent être défendus et protégés par ceux qui n’ont rien. Bien mieux, ceux qui possèdent beaucoup doivent faire garder leurs richesses, aussi ceux qui n’ont rien doivent-ils être prêts à mourir pour défendre les biens de gens comme toi ou moi. » (Spartacus, p. 371-372)

Le chef de guerre

Dès lors, Spartacus et ses hommes enregistrent victoire sur victoire. Rome, pas encore consciente du danger, n’envoie que peu de troupes ou des troupes mal dirigées et préparées.

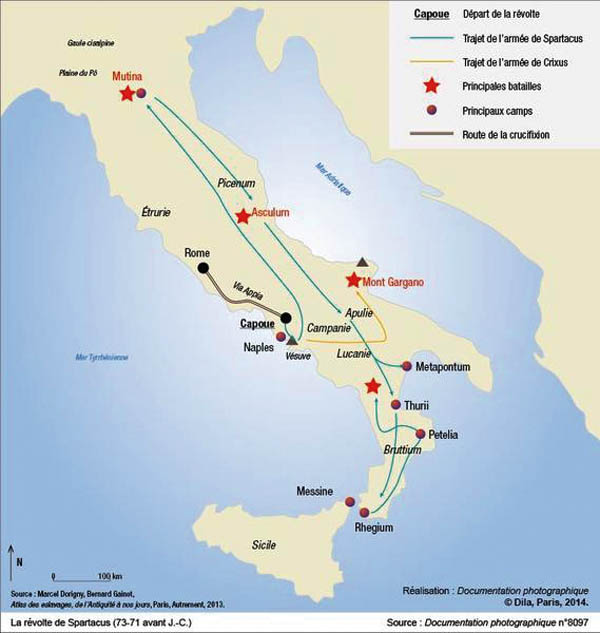

Ces victoires permettent à l’armée rebelle de grossir encore. Au début de l’hiver 73, le nombre atteint 70 000. C’est alors que l’armée se scinde en deux : Crixos se dirige vers l’Apulie (les Pouilles, talon de la botte italienne) avec 30 000 hommes, Spartacus prend la tête du reste pour remonter vers le Nord.

Cela fait plusieurs mois maintenant que Spartacus cherche du soutien dans le sud de l’Italie. Nous sommes 13 ans après la « guerre sociale », dite aussi « guerre des Alliés ». Celle-ci a opposé Rome et ses alliés italiques (voisins de Rome) qui revendiquaient la citoyenneté romaine. Spartacus cherche sans doute le soutien des alliés qui ont gardé de l’hostilité envers Rome, en Apulie ou dans les Apennins (la chaîne de montagnes qui traverse toute l’Italie). C’est justement vers cette dernière région qu’il se dirige alors avec le gros de la troupe.

Crixos doit ensuite rejoindre Spartacus. Pour prendre Rome ? Personne ne le sait. Mais, de toute façon, leur plan ne fonctionne pas. Entre-temps, Rome a revu son jugement et envisage maintenant l’inenvisageable : une guerre menée par des sous-hommes, des animaux. Des esclaves.

Les deux consuls (magistrats suprêmes) romains, Cornelius Lentulus et Gellius Poplioca, sont chargés par le Sénat de mettre fin à l’insurrection. Gellius se met à la recherche des forces dirigées par Crixos. Il les trouve et engage le combat le long des côtes adriatiques, fort de deux légions (à cette époque, une légion comptait environ 6 000 hommes). Crixos est tué avec les deux tiers de ses troupes. Gellius rejoint ensuite les Apennins pour faire subir le même sort à Spartacus. Ce dernier se retrouve pris en tenaille par les légions de Gellius, derrière lui, et les deux légions de Lentulus, devant. Après avoir mis en déroute les dernières, il fait volte-face et bat les hommes de Gellius.

Le doute

La route du Nord est dégagée pour l’armée de Spartacus, qui compte alors 100 000 combattants, femmes et prisonniers. Si de nombreux esclaves et autres ont rejoint les rangs des combattants, Spartacus n’arrive pas à atteindre son objectif : gagner l’appui de cités italiennes. Il se met en route vers la plaine du Pô.

Une fois arrivée, l’armée rebelle continue son chemin vers le Nord en infligeant une nouvelle défaite aux légions romaines qui tentaient de l’arrêter à Modène. Alors que la route des Alpes est dégagée, Spartacus décide de faire demi-tour pour redescendre vers le Sud. Pourquoi cette volte-face ? Un seul historien de l’époque, Florus, tente de répondre : la victoire de Modène aurait grisé Spartacus et lui aurait donné l’envie de s’emparer de la toute-puissante Rome. « Mais la comparaison avec ce qui s’était passé précédemment en Sicile montre cependant les faiblesses du mouvement insurgé (…) Très probablement, le dessein de Spartacus, lorsqu’il eut quitté la Campanie, était de soulever une partie de l’Italie contre Rome. Mais ce qui aurait pu réussir au moment de la guerre sociale ne pouvait qu’échouer en 72. (…) De plus, alors que la concentration des terres campaniennes en latifundia avait favorisé le déclenchement de la révolte servile autour de Capoue, les lois agraires avaient rétabli, sur une grande partie du territoire italien, des domaines de taille moyenne gérés par leurs propriétaires aidés par un nombre réduit d’esclaves, ce qui laissait peu de possibilités à ces soulèvements de masse que Spartacus avait suscités dans le sud », note Catherine Salles.4

Spartacus s’est-il rendu compte que le plan imaginé en Campanie était impossible à suivre ? Sans allié, la tâche, déjà difficile, s’avère inhumaine. L’armée rebelle prend donc la route du Sud via la côte de l’Adriatique. Elle s’arrête à Thurium (Thurii ou Thourioi, en Calabre). C’est la seule fois où l’armée de Spartacus se pose quelque part depuis le début du soulèvement. L’avantage de la cité de Thurium était son ouverture à la mer, et donc au commerce. Il faut se ravitailler et renouveler les équipements. L’étape sert aussi à réorganiser l’armée. Et à entraîner les nouveaux venus. Mais si les rebelles apprécient le repos et le répit offerts par cette halte, cette dernière va ramollir le moral des hommes, qui se font une raison : de là où ils se trouvent, il n’y aura ni prise de Rome ni retour à la maison…

« Au début, tous les hommes étaient égaux, ils vivaient en paix et partageaient entre eux ce qu’ils avaient. Mais aujourd’hui, il existe deux sortes d’hommes : le maitre et l’esclave. Seulement, nous, les esclaves, sommes plus nombreux que vous, bien plus nombreux. Et aussi nous sommes plus forts que vous, et bien meilleurs. Tout ce qu’il y a de bien dans l’humanité est notre lot. » (Spartacus, p.265)

Le répit

Il n’y a pas que les ex-esclaves qui profitent de ce répit. Rome décide de passer à la vitesse supérieure et se met à la recherche d’un candidat pour mettre fin à cette révolte. Personne ne se porte volontaire pour mater une rébellion d’esclaves. Il n’y a aucun prestige à y gagner. Un homme s’engage pourtant : Marcus Licinius Crassus.

Crassus est obsédé par deux choses : l’argent et la gloire. Issu de la grande noblesse, il deviendra par après l’homme le plus riche de Rome. Sa fortune repose sur deux sources de richesses : l’immobilier (il spécule sur les immeubles insalubres, ce qui lui permet de devenir le plus important propriétaire immobilier de Rome) et l’esclavage. C’est sans doute ce dernier point qui fait que Crassus veut écraser la révolte. « Aussi Crassus se présenta-t-il à la préture, et cet homme qui avait fondé son empire financier sur le travail de ses esclaves ne pouvait que paraître apte à combattre énergiquement les révoltés. Il fut donc choisi pour marcher contre Spartacus, et on lui octroya des forces considérables : aux quatre légions consulaires déjà engagées dans les combats de l’année 72 s’ajoutèrent six autres légions. »5

Contrairement aux précédents adversaires de Spartacus, Crassus ne le sous-estime pas. Et, dans un premier temps, il ne se risque pas à attaquer frontalement l’armée rebelle. Il se contente d’abord d’attaquer les bataillons isolés.

Puis vient la première confrontation avec Spartacus. Pour la première fois depuis le début de la révolte, Spartacus n’a pas le dessus et doit s’enfuir avec son armée vers la Sicile. Le but ? Rallumer la flamme des deux premières révoltes serviles. Mais, pour rejoindre l’île, il faut des bateaux. Spartacus prend contact avec des pirates mais se fait rouler. Les rebelles décident alors de tenter la traversée avec des radeaux. Las, les courants trop violents empêchent tout espoir de traversée. Spartacus décide alors de reculer jusqu’à la presqu’île de Rhegium.

Le piège

Crassus tente d’y piéger les révoltés. Il fait creuser un fossé long de 55 km et profond de 4,5 m. Autour de ce fossé, une muraille très solide est érigée. Les troupes de Spartacus patientent quelques semaines. La faim et le froid (on est en janvier 71) poussent les rebelles à tenter le tout pour le tout. Profitant d’une tempête de neige nocturne, ils jettent de la terre et des arbres dans le fossé afin d’en combler une partie et se frayer un passage. Au petit matin, les Romains se rendent à l’évidence : Spartacus et ses guerriers se sont enfuis… Crassus envoie les troupes bloquer la route des insurgés. Ces derniers, après des mois et des mois de batailles, de marches forcées, de nuits sans sommeil et de journées sans nourriture, fatiguent. Un groupe de 10 000 rebelles est arrêté par les hommes de Crassus. Alors que celui-ci pense avoir gagné cette partie, l’arrivée inopinée de Spartacus inverse la tendance et permet aux anciens esclaves de fuir. Mais ce n’est que partie remise. Le combat suivant est le plus violent. Plus de 12 000 rebelles meurent sous les coups des Romains. Après quelques hésitations, Spartacus est poussé par ses hommes à aller jusqu’au devant des troupes de Crassus. C’est la bataille finale.

Juste avant d’engager le combat, les hommes de Spartacus lui offrent un magnifique cheval. Spartacus sort son couteau, égorge la bête et dit : « Vainqueur, j’aurai beaucoup de beaux chevaux, ceux des ennemis ; vaincu, je n’en aurai pas besoin. »

« “Les ouvriers se révolter ?” Crassus sourit et secoua la tête. “Non, cela n’arrivera jamais. Ce ne sont pas des esclaves, tu comprends. Ce sont des hommes libres. Ils peuvent aller et venir comme il leur plaît. Pourquoi se révolteraient-ils jamais ?” (…) Pourtant, alors qu’il quittait la fabrique, Caius se sentait envahi par une impression de malaise »… (Spartacus, p.362-363)

En 1916, l’aile révolutionnaire du parti social-démocrate allemand, dirigée par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, distribue des tracts clandestins sous le nom de Spartacus (puis « Spartakus »). La « Ligue spartakiste » née en 1915, deviendra, avec d’autres groupes révolutionnaires, le Parti communiste d’Allemagne (KPD). Voici ce qu’écrivait Luxemburg à propos de Spartacus : « Parce qu’il est celui qui exhorte les révolutionnaires à agir, parce qu’il est la conscience sociale de la révolution, il est haï, calomnié, persécuté par tous les ennemis secrets et avérés de la révolution et du prolétariat. Clouez-le sur la croix, vous les capitalistes, les petits-bourgeois… »

Le symbole

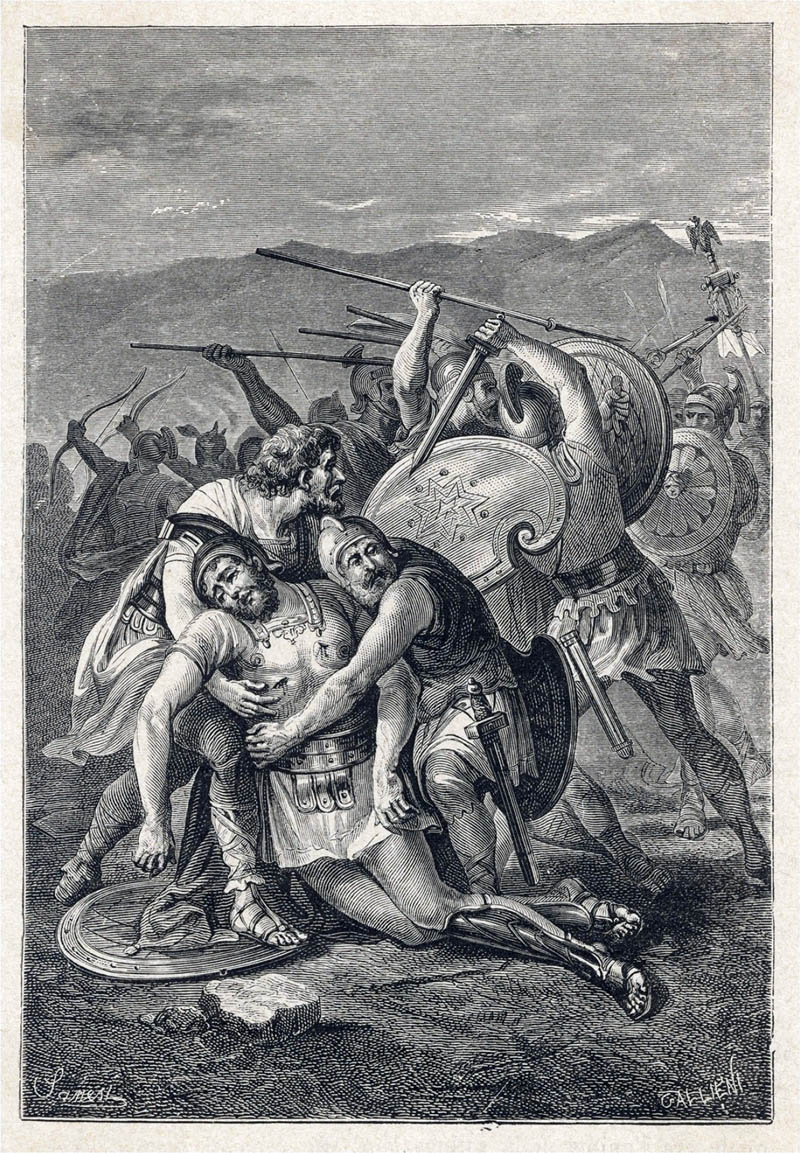

Les deux camps s’affrontent avec violence. Les anciens esclaves ont l’énergie du désespoir. Les Romains, eux, sont impatients de laver les affronts précédents. Spartacus se fraye un chemin entre les combattants pour atteindre son seul objectif : Crassus. Mais il n’y arrivera pas. Un javelot lui transperce la cuisse. Il continue à se battre, un genou à terre. Défendu par son seul bouclier, il est finalement vaincu par le nombre. Sur les 60 000 cadavres de ceux qui avaient été esclaves, aucune trace de celui de Spartacus. Sa dépouille disparaît avec celle de ses compagnons.

Crassus part à la chasse des derniers rebelles et les massacre. Il en préserve 6 000. Pour marquer les esprits, il fait dresser des croix le long des 195 km de la voie entre Capoue et Rome et fait crucifier les captifs.

« Je reviendrai et je serai des millions », aurait prononcé Spartacus avant de mourir. S’il est impossible de vérifier la véracité de la citation, le sens de celle-ci est juste. En France, à partir du 18e Siècle, des partisans de l’abolition de l’esclavage prennent Spartacus comme symbole de leur lutte. Avec la révolte des esclaves de Saint-Domingue (Haïti) de 1790 (et qui sera victorieuse en 1804), un parallèle entre le « père de l’indépendance » haïtienne, Toussaint Louverture, et Spartacus est dressé par plusieurs écrivains et dramaturges. Karl Marx, après avoir lu ce qu’Appien (historien grec) disait de lui, écrit dans une lettre à Engels que « Spartacus y apparaît comme le type le plus épatant de toute l’Antiquité ! Grand général (…), caractère noble, real representative du prolétariat antique »… Au début du 20e Siècle, les révolutionnaires allemands vont créer la Ligue spartakiste (voir encadré). A l’Est, des clubs sportifs vont porter le nom de Spartacus. Comme le Spartak Moscou, club de football le plus populaire d’URSS (et de Russie) formé par les syndicats.

Une tradition de gauche qui perdure aujourd’hui. Comme le Spartak Lillois, « association sportive militante » : « Spartacus représente un idéal de révolte et de liberté. Des hommes sans droits qui se rebellent et se battent pour conquérir leur liberté face aux dominants… », nous explique Benjamin Vandekerckhove, co-président du club lillois.

L’histoire est écrite par les vainqueurs. Ici, le « vaincu », Spartacus, est devenu un symbole de la lutte des opprimés traversant les âges et les continents. Il est revenu. Et il est des millions.

1. Karl Marx et Friedriech Engels, « Manifeste du Parti communiste », 1848 • 2. Les sources utilisées ici sont, sauf mention contraire, Salluste (« Histoires ») et Plutarque (« Vie des hommes illustres, vie de Crassus », tome 3) • 3. Catherine Salles, « Spartacus et la révolte des gladiateurs », Ed. Complexe, Bruxelles, 1990, p. 12 • 4. Idem, p. 26-27 • 5. Idem, p. 34