L’«ivoirité», concept à double tranchant. Il permet de se débarrasser des opposants politiques et des immigrés.

par Stephen Smith

Abidjan, envoyé spécial.

La Côte-d’Ivoire est malade de son «ivoirité». Ce vocable politique, arme de combat identitaire, est devenu le joker de tous les envieux, des hommes politiques voulant écarter leurs rivaux, des «Ivoiriens de souche» convoitant les biens, les postes ou les terres des «étrangers». Il y a quelques jours, autour de la ville de Tabou, dans l’extrême sud-ouest du pays, près de 20 000 Burkinabè ont été chassés de leurs plantations. Il y a déjà des mois qu’à Abidjan, la capitale économique, des lettres de dénonciation circulent dans les grandes entreprises pour exiger le renvoi des «non-Ivoiriens». En guise d’enquête, les journalistes locaux remontent les arbres généalogiques des personnalités publiques pour y dénicher l’immigré, synonyme de disqualification politique. Dans la cité, si le propriétaire n’est pas ivoirien, la grève des loyers passe pour un acte patriotique. «Il» n’a qu’à essayer de faire valoir son droit devant les tribunaux. N’étant pas chez lui, «il» n’a aucune chance d’y parvenir.

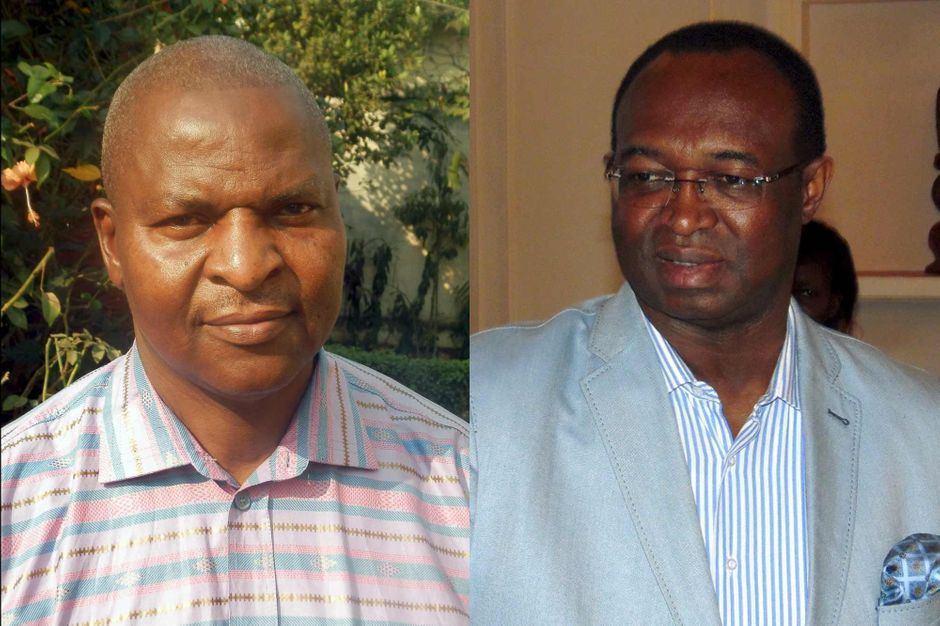

Tout a commencé, il y a six ans, par une guerre de succession: à la mort de Félix-Houphouët-Boigny, l’octogénaire «père de la Nation» resté au pouvoir pendant trente-trois ans, le Premier ministre en place, Alassane Ouattara, tarde à s’effacer devant «l’héritier constitutionnel», Henri Konan Bédié, alors président de l’Assemblée nationale. Le premier a pris goût à assurer l’intérim du chef de l’Etat cacochyme. Dans un pays au réflexe légitimiste, le second devient néanmoins président. Mais il ne se relève pas du déni de légitimité au moment de son accession à la magistrature suprême, d’autant moins que son challenger revient à la charge à chaque échéance électorale. En 1995, Ouattara ne renonce à sa candidature qu’au dernier moment, rempilant alors comme vice-président du Fonds monétaire international. Ayant démissionné du FMI au mois de juillet, il est sur les rangs pour la présidentielle d’octobre 2000.

Authenticité africaine. C’est là qu’intervient «l’ivoirité». Terme inventé par un universitaire, Dieudonné Niangoran-Porquet, au début des années 70, le concept fait partie de la revendication d’une «authenticité» africaine. A l’époque, le président tchadien Tombalbaye retourne aux ancestraux rites d’initiation, le Zaïrois Mobutu dénonce le costume-cravate occidental et le Gabonais Bongo rêve de se faire couronner «roi des Bantous». En Côte-d’Ivoire, en plein «miracle» économique, rien de tel. Il aura fallu attendre que Bédié devienne président, en 1993, pour que «l’ivoirité» révèle sa double utilité. D’une part, elle permet d’empêcher la candidature de Ouattara, homme du Nord, présumé d’origine burkinabée. La justice ivoirienne n’a pas fini de moudre ce grain, mais le résultat est connu d’avance: l’opposant ne sera jamais autorisé à entrer en lice. D’autre part, ce qui n’est pas moins important, «l’ivoirité» permet de flatter l’électorat par temps de crise financière de l’Etat: le gâteau à partager ayant fortement rétréci, il suffit, pour faire quand même des heureux, de diminuer le nombre des ayants droit. C’est le ressort du nouveau nationalisme ivoirien.

«Bétail électoral». L’immigration pose des problèmes réels. L’arrivée en masse d’étrangers, sans clarification de leur statut, est l’héritage du colonialisme et, plus encore, du régime à parti unique. Si l’administration française a massivement fait venir de la main d’oeuvre sahélienne en Côte-d’Ivoire, l’essor des plantations après l’indépendance a décuplé ces flux migratoires. Or, pour plébisciter les candidats uniques aux élections, les étrangers avaient le droit de vote. «Ils étaient du bétail électoral, estime Kwame Nguessan, professeur d’ethnosociologie à Abidjan. Seulement, quand nous sommes revenus au multipartisme en 1990, l’opposition n’a plus voulu que l’ex-parti unique continue à emmener les étrangers en bloc aux urnes. Les immigrés ont donc perdu le droit de vote et, du même coup, toute garantie juridique sur le sol ivoirien.» Auparavant «intégrés» d’office, ils n’ont ni droits ni devoirs du moment qu’ils ne sont plus sur un pied d’égalité avec les Ivoiriens. Aujourd’hui, proportion sans doute unique au monde, sur 15 millions d’habitants en Côte-d’Ivoire, 5 millions seraient venus d’ailleurs. Qui d’entre eux est «étranger» au regard de la loi? Qui a acquis la nationalité à force de vivre et de travailler dans le pays? C’est le flou absolu. Et l’actuel contexte économique ne se prête pas à un débat serein.

Familiarité. La Côte-d’Ivoire reste «la vitrine de la France en Afrique». Avec un stock d’investissements directs de l’ordre de 3 milliards de francs et 20 000 expatriés sur place, Paris ne peut pas se désintéresser du pays. De facto exilé dans la capitale française, Alassane Ouattara tire sur cette corde. «Si Paris ne fait rien rapidement, il sera trop tard pour la Côte-d’Ivoire. Le désordre s’y installera», met-il en garde. «Les autorités françaises doivent prendre leurs responsabilités.» En fait, tout en multipliant les contacts, l’opposant ivoirien désespère de Jacques Chirac, «le seul à pouvoir faire bouger Bédié», comme il dit. Mais les relations franco-africaines ne seraient pas ce qu’elles sont, s’il ne s’y mêlait pas une familiarité propice à tous les procès d’intentions: le conseiller pour l’Afrique à l’Elysée, Michel Dupuch, a été pendant dix-sept ans ambassadeur de France en Côte-d’Ivoire, proconsul aux côtés d’Houphouët-Boigny. Il apporte non seulement un soutien sans faille au successeur du «Vieux», mais sa fille Marion, après avoir émargé au ministère de la Coopération, est devenue attachée de presse d’un homme d’affaires ivoirien, chevalier blanc du président Bédié. Quant à l’autre fille Dupuch, Emmanuelle, elle a été licenciée en 1992 par l’épouse de Ouattara, propriétaire d’une grande agence immobilière. «Ivoirité», quand tu nous tiens ».

Libération