Nelson Mandela et la chute de l’apartheid

Le 21 mars, c’est la « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ». Ce jour-là, en 1960, 69 manifestants sud-africains noirs sont tués par la police du régime d’apartheid. Ce massacre marque un tournant dans la lutte contre ce système raciste. Une lutte que Nelson Mandela mènera jusqu’à la victoire. Et dans laquelle les communistes aussi joueront un rôle actif.

« Notre bien aimé Nelson Mandela, fondateur de notre nation démocratique, est parti. » C’est avec ces mots que Jacob Zuma, président de l’Afrique du Sud, annonce la nouvelle. Mandela, aussi connu sous le nom de Madiba, le combattant des droits humains le plus célèbre du monde, est mort. Nous sommes le 5 décembre 2013. Immédiatement, une vague d’hommages se répand aux quatre coins du globe.

Les dirigeants occidentaux sont particulièrement loquaces. À Washington, Paris ou Londres, on ne tarit pas d’éloges. « Le président Mandela était l’une des grandes forces pour la liberté et de l’égalité de notre époque », déclare l’ancien président des États-Unis George W. Bush. « Son message continuera d’inspirer les combattants de la liberté et de donner confiance aux peuples dans la défense des causes justes et des droits universels », renchérit le président français François Hollande. C’est « le héros de notre époque », résume le Premier ministre britannique David Cameron.

Ces déclarations sont largement relayées dans les grands médias. Une, par contre, passe quasiment inaperçue. C’est celle du Congrès national africain (ANC), l’organisation de Nelson Mandela qui a dirigé la lutte contre l’apartheid. Quelques heures après la mort de ce dernier, elle publie un communiqué où elle révèle que Nelson Mandela était communiste et membre de la direction nationale du parti, le Comité central.

« Dans la vie de chaque nation, il y a des hommes qui laissent une empreinte indélébile et éternelle sur l’histoire de leurs peuples. (…) Madiba était membre du Parti communiste sud-africain, où il a siégé au Comité central. »1 Leader de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela n’a jamais reconnu publiquement qu’il était communiste. Néanmoins, il est indéniable que son parcours est intimement lié à celui du parti communiste sud-africain (SACP).

Mandela rejoint les communistes dans la clandestinité

Ce parti naît en 1921 de la fusion de différentes organisations de gauche. Il est alors essentiellement composé de militants blancs. Dès le début, ceux-ci s’engagent contre la ségrégation raciale et pour une Afrique du Sud libérée de la domination blanche. Ils s’implantent dans les quartiers populaires noirs et y organisent la résistance. Ils dénoncent le racisme propagé par le régime en place, qui ne sert, disent-ils, qu’à diviser la population pour maintenir un système d’exploitation coloniale. Très rapidement, le parti communiste gagne en sympathie auprès de la population noire. En 1950, il est interdit par les autorités qui redoutent cette popularité croissante.

C’est à cette époque que Mandela se rapproche des communistes. Ceux-ci sont très actifs au sein de l’ANC. « À l’intérieur de l’ANC, des membres du parti communiste (…) étaient dévoués et travailleurs et on ne pouvait rien leur reprocher en tant que combattants de la liberté, explique Mandela. Le Dr. Dadoo, un des chefs de la résistance en 1946, était un marxiste bien connu et son rôle comme combattant pour les droits de l’homme en avait fait un héros pour tous les groupes. Je ne pouvais pas mettre en cause, et je ne l’ai plus fait, la bonne foi de telles femmes et de tels hommes. »2

L’article continue en-dessous de la vidéo.

Un long chemin vers la liberté est un récit autobiographique de Nelson Mandela publié en 1994. Il y aborde sa vie, depuis son enfance jusqu’à son premier mandat de président. Le livre a été adapté en film, avec Idris Elba dans le rôle de Mandela.

Le massacre de Sharpeville

Sharpeville, township (ghetto noir) à 70 km de la capitale sud-africaine de Johannesburg. Ce 21 mars 1960, journée de mobilisation pacifiste nationale contre le port obligatoire du passeport intérieur pour les Sud-Africains noirs, des milliers de manifestants rassemblés autour du commissariat déchirent leur passeport. En réaction, les policiers tirent sur la foule. Le bilan officiel (mais sans doute sous-estimé) est de 69 morts. Ce massacre marque une rupture dans la tactique des militants anti-apartheid sud-africains.

À l’époque, deux grandes associations luttent contre cette oppression d’une majorité noire par une minorité blanche : la PAC (Congrès panafricain d’Azanie) et l’ANC (Congrès national africain), le parti dont Nelson Mandela, figure de la lutte contre l’apartheid le plus connu, prendra la direction quelques années plus tard. Après le massacre, elles sont interdites et leurs dirigeants emprisonnés. L’ANC plonge dans la clandestinité, avec une conséquence que le pouvoir raciste n’avait pas prévu : une alliance avec le parti communiste local (SACP), interdit, lui, depuis dix ans déjà.

L’ANC décide de passer à la vitesse supérieure et crée une branche armée. Sa direction est confiée à Nelson Mandela et Joe Slovo, un communiste juif, figure éminente du SACP. Mandela est arrêté deux ans plus tard. Contraint à l’exil, Joe Slovo continue à diriger les opérations militaires de l’ANC depuis l’étranger jusqu’en 1987. Il est le premier blanc à intégrer la direction nationale de l’ANC, fonction qu’il cumule avec celle de secrétaire général du parti communiste.

Chris Hani, un autre dirigeant du parti communiste, lui succède avant d’être assassiné par un militant de l’apartheid en 1993. Mandela dira de Chris Hani qu’il fut « l’un des plus grands révolutionnaires que ce pays ait jamais connu ». Lors de son enterrement, Mandela en dresse un portrait élogieux : « Nous avons travaillé ensemble au sein du Comité exécutif national de l’ANC. Nous avons eu des débats vigoureux et un échange d’idées intense. Tu n’avais pas peur du tout. Aucune tâche n’était trop petite pour toi. (…) Tu as vécu dans ma maison, et je t’ai aimé comme le vrai fils que tu étais. Dans notre cœur, comme dans le cœur de tout notre peuple, tu es irremplaçable. »3

L’article continue en-dessous de la photo.

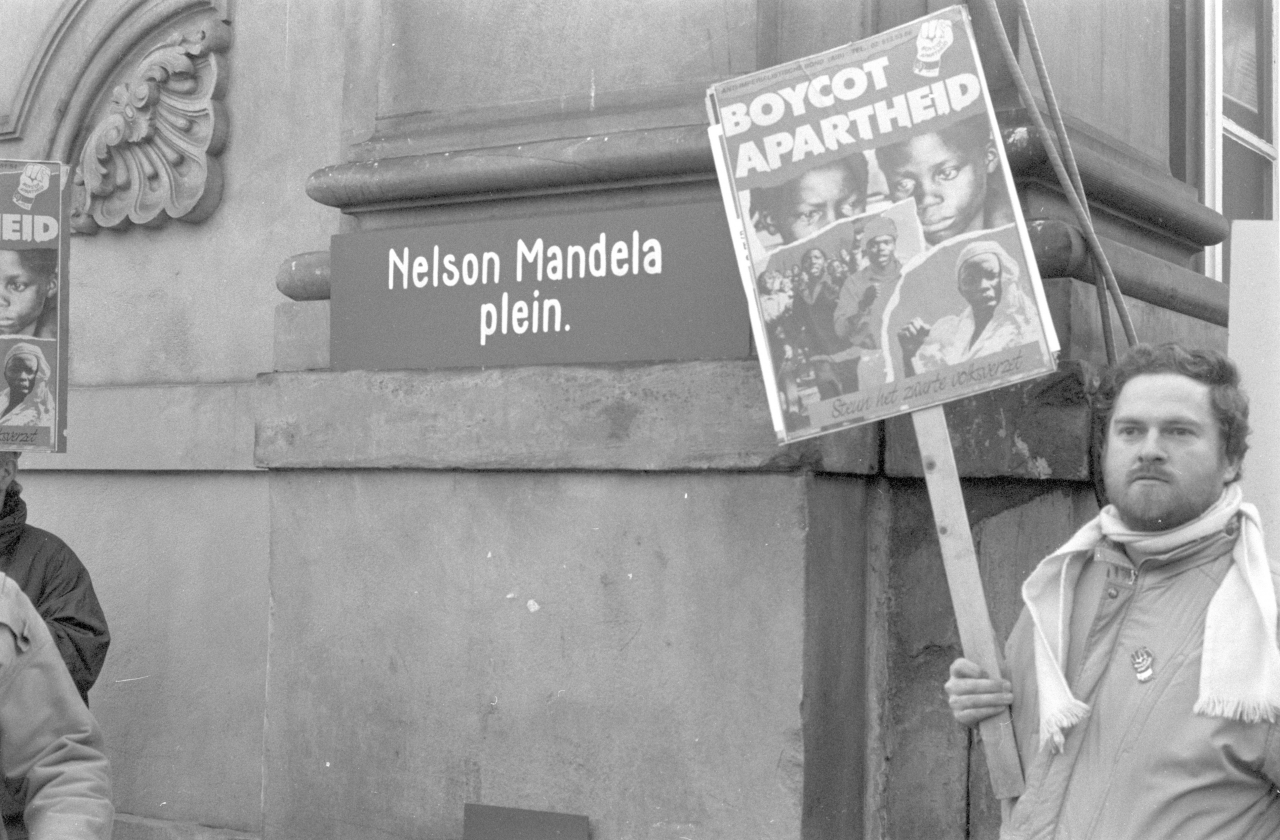

Appel international au boycott

Le 16 juin 1976, 20 000 étudiants manifestent dans le ghetto de Soweto, près de Johannesburg. La répression, féroce, déclenche une série d’émeutes qui durent plusieurs semaines. 1 500 personnes sont massacrées. Mais les images des émeutes de Soweto et des meurtres commis par les forces armées de l’État sud-africain sont diffusées partout dans le monde et renforcent le soutien populaire international aux militants anti-apartheid sud-africains. Partout en Europe et aux États-Unis, des manifestations massives ont lieu et des appels au boycott du régime sud-africain sont lancés. Les syndicats aussi mènent des luttes sociales pendant ces années. En 1985, les principales organisations de travailleurs se regroupent au sein de la Cosatu, le Congrès des syndicats sud-africains. Une nécessité dans un gigantesque pays où patrons et gouvernement marchent main dans la main. Le gouvernement tente d’enrayer le pouvoir des syndicats comme il l’a toujours fait : en arrêtant ses dirigeants. Mais ça ne suffit plus.

En janvier 1986, des milliers de mineurs se mettent en grève pour une hausse de salaires et la reconnaissance de leur syndicat (NUM, National Union of Mineworkers). 23 000 travailleurs sont licenciés. Outre l’appui du pouvoir politique et économique, ces grosses sociétés minières possèdent des forces de sécurité surarmées. Malgré ces tentatives de répression des libertés syndicales, la classe travailleuse ne baisse pas des bras. L’année suivante, les cheminots mènent une grève pour avoir le droit à se syndiquer et un vrai statut, puis 350 000 mineurs arrêtent le travail pour dénoncer leurs conditions de travail.

Les mouvements sociaux se multiplient et les prisons sont trop petites pour accueillir toute la classe travailleuse du pays. Le SACP et l’ANC collaborent activement avec le Cosatu. Ils iront même jusqu’à s’unir au sein de la « triple alliance », une alliance unique en Afrique entre un mouvement anticolonial noir, le parti communiste, et la confédération syndicale.

L’article continue en-dessous de la photo.

La peur du rouge

En Occident, on s’inquiète du rôle joué par les communistes dans le mouvement anti-apartheid. Ronald Reagan, président néolibéral des États-Unis dans les années ‘80, affirme que l’ANC est « une organisation qui proclame comme but la création d’un état communiste »4. Il demande expressément au gouvernement sud-africain de ne pas négocier avec elle.

À la même époque, la Première ministre britannique, Margaret Thatcher, est sur la même ligne. « Un nombre considérable de dirigeants de l’ANC sont des communistes », déclare-telle pour justifier son soutien au régime d’apartheid.5 Reagan et Thatcher ont raison sur un point : le parti communiste sud-africain joue un rôle clé dans le mouvement anti-apartheid. Malheureusement pour eux, ce mouvement sera victorieux.

À la chute de l’apartheid, fort de son immense prestige, le parti communiste participe aux négociations en vue de la transition démocratique. En 1994, il intègre le premier gouvernement mixte de l’histoire de l’Afrique du Sud. Nelson Mandela, élu président, désigne son ancien camarade de lutte Joe Slovo comme ministre du Logement. « Il est peut-être difficile pour des Sud-Africains blancs, avec des préjugés bien ancrés contre le communisme, de comprendre pourquoi des hommes politiques africains expérimentés ont accepté d’aussi bon gré les communistes comme amis », explique Nelson Mandela dans son autobiographie. « Pendant des décennies, les communistes ont formé le seul groupe politique d’Afrique du Sud prêt à traiter les Africains comme des êtres humains et comme leurs égaux ; prêt à manger avec nous ; à parler, à vivre et à travailler avec nous. À cause de cela, aujourd’hui, beaucoup d’Africains ont tendance à confondre liberté et communisme »

L’apartheid, le variant sud-africain du nazisme

Entre 1948 et 1994, l’Afrique du Sud connaît un régime de ségrégation raciale : l’apartheid. La société est divisée entre les Blancs, race considérée comme supérieure et « pure », et les Noirs. En réalité, il s’agit pour la minorité blanche de garder sa domination sur la population locale noire. Ils appliquent l’idéologie des nazis à l’Afrique du Sud en séparant totalement (sur les plans physique, social et politique) la population. Les Noirs sont des citoyens de seconde zone. Ils ne peuvent circuler librement et n’ont pas le droit de vote. Ils habitent des quartiers à part. Ils doivent utiliser des services publics à part (transport, administration, etc.). Les parcs, les bancs publics et les toilettes des Blancs leur sont interdits. Cette division raciste de la société sert à maintenir en place un régime colonial où la population noire est exploitée par une élite blanche. Ce régime, qui se présentait comme le rempart contre le communisme en Afrique, a été soutenu jusqu’au bout par les États-Unis ou le RoyaumeUni. En Belgique, certains dirigeants du CVP (le parti social-chrétien, ancêtre du CD&V), de la Volksunie (ancêtre de la N-VA), du PVV (ancêtre des libéraux du VLD), et bien sûr du Vlaams Blok (ancêtre du Vlaams Belang) soutenaient ouvertement le régime d’apartheid.

- Communiqué de presse de l’ANC, 5 décembre 2013.

- Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995, pp. 148-149.

- Discours de Nelson Mandela aux funérailles de Martin Chris Hani, Soweto, 1993.

- « Why Nelson Mandela Was Viewed as a ‘Terrorist’ by the U.S. Until 2008 », www.biography.com, 28 décembre 2018.

- « Margaret Thatcher branded ANC ‘terrorist’ while urging Nelson Mandela’s release », www.independent.co.uk, 9 décembre 2013.

https://www.solidaire.org