Vincent Hugeux : « Le pouvoir absolu corrompt absolument »

HISTOIRE. Dans « Tyrans d’Afrique », le journaliste Vincent Hugeux dresse le portrait de 10 dictateurs sur le sentier des « mystères du despotisme postcolonial ».

Propos recueillis par Malick Diawara

Féru d’Afrique, un continent qu’il a arpenté pendant au moins trois décennies comme grand reporter, Vincent Hugeux continue d’alimenter sa passion en publiant ce 4 mars un nouvel ouvrage intitulé Tyrans d’Afrique et sous-titré Les Mystères du despotisme postcolonial. En guise d’ouverture, il campe le décor avec deux citations qui cristallisent assez bien en creux à la fois les tourments et les défis de l’Afrique. La première est de Pierre Mertens. Elle dit : « La dictature n’est rien d’autre que de fabriquer du passé avec de l’avenir. » La seconde est de George Orwell, le très connu auteur de 1984 : « La dictature s’épanouit sur le terrain de l’ignorance. »

En dressant le portrait de dix chefs d’État, Vincent Hugeux met sa plume dans les plaies qui ont maintenu et maintiennent encore l’Afrique sur une orbite où les libertés et la démocratie sont sujettes à caution. Une suite en somme de son ouvrage paru en 2010 aux éditions du CNRS et intitulé Afrique : le mirage démocratique. Sur toutes ces thématiques, il s’est confié au Point Afrique.

À LIRE AUSSIMali : militarisation du pouvoir, des raisons profondes et anciennes

Le Point Afrique : Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage Tyrans d’Afrique ?

Vincent Hugeux : Avant tout, la perplexité que m’inspirent les convulsions politiques qui ont secoué – et secouent encore – la plupart des nations subsahariennes depuis que s’est ouverte l’ère des indépendances. Convulsions que j’ai couvertes trois décennies durant pour L’Express. Pourquoi diable, 60 ans après l’accession à la souveraineté, si formelle fut parfois celle-ci, tant de pays africains demeurent englués dans le bourbier de l’autoritarisme et du dévoiement des usages démocratiques ? Pourquoi un écart à ce point abyssal entre les aspirations de sociétés civiles éprises de liberté, d’une jeunesse le plus souvent connectée, ouverte sur le monde, et les pratiques de potentats vieillissants plus ou moins élus, voire pas élus du tout, agrippés aux accoudoirs de leur trône plaqué or ? Pourquoi enfin le formidable espoir surgi à l’orée de la décennie 1960, ravivé 30 années plus tard sur fond de « conférences nationales » aussi fécondes que pagailleuses, a-t-il viré à l’aigre ?

Ne croyant ni aux raccourcis essentialistes ni à la malédiction historique, et pas davantage au discours irénique en vogue en Occident sur l’essor inéluctable et irréversible de la démocratie sur le continent noir, j’ai tenté de percer, au moins en partie, ce mystère en dépeignant la trajectoire de dix figures du despotisme africain, anciennes ou modernes, défuntes ou vivantes, déchues ou toujours au pouvoir.

À LIRE AUSSIGuinée : justice pour les victimes du « massacre de Zogota »

Pourquoi avoir choisi le mot « tyran » plutôt que « dictateur » ou « despote » pour qualifier ces chefs d’État qui ont marqué l’histoire de l’Afrique ?

En la matière, le lexique français est d’une richesse inépuisable. Tyran, despote, dictateur, autocrate, satrape… Selon le dictionnaire Larousse, le tyran était, dans la Grèce antique, « celui qui exerce un pouvoir absolu après s’en être emparé par la force ». Définition assortie de cette acception littéraire : « Personne excessivement autoritaire qui abuse de son pouvoir. » À des degrés divers, mes dix anti-héros incarnent à merveille un tel concept.

Deux considérations plus formelles ont guidé ce choix. D’abord, le sous-titre étant Les Mystères du despotisme postcolonial, je ne pouvais retenir la formule « Despotes d’Afrique » sous peine de redondance. Ensuite, Tyrans d’Afrique fait écho à mon goût pour l’allitération, et renvoie à un ouvrage antérieur, Reines d’Afrique, construit sur le même modèle : un prologue historique portant sur l’évolution de la figure de la « Première dame » de 1960 à nos jours, suivi de dix portraits de First Ladies.

À LIRE AUSSIPrésidentielle en Ouganda : Museveni, le pouvoir coûte que coûte

Sur la base de quels critères les avez-vous choisis ?

À vrai dire, j’avais l’embarras du choix. Bien d’autres tyrans auraient mérité d’enrichir ce casting peu flatteur. S’ils ont échappé à la rafle, c’est que je devais circonscrire mon orchestre cacophonique à un « dixtuor ». Dès lors que vous tentez de toucher un lectorat élargi, au-delà du cercle étroit des africanistes amateurs et professionnels, il vous faut choisir des personnages dont le tempérament et le parcours ont quelque chose de romanesque. Et ce, jusque dans l’outrance, voire l’abjection.

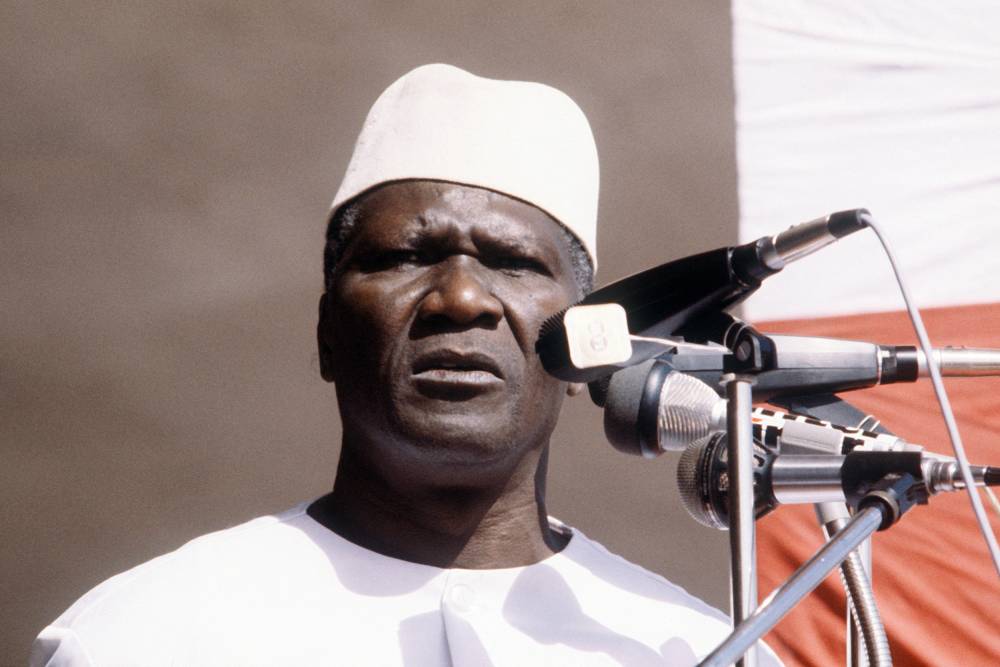

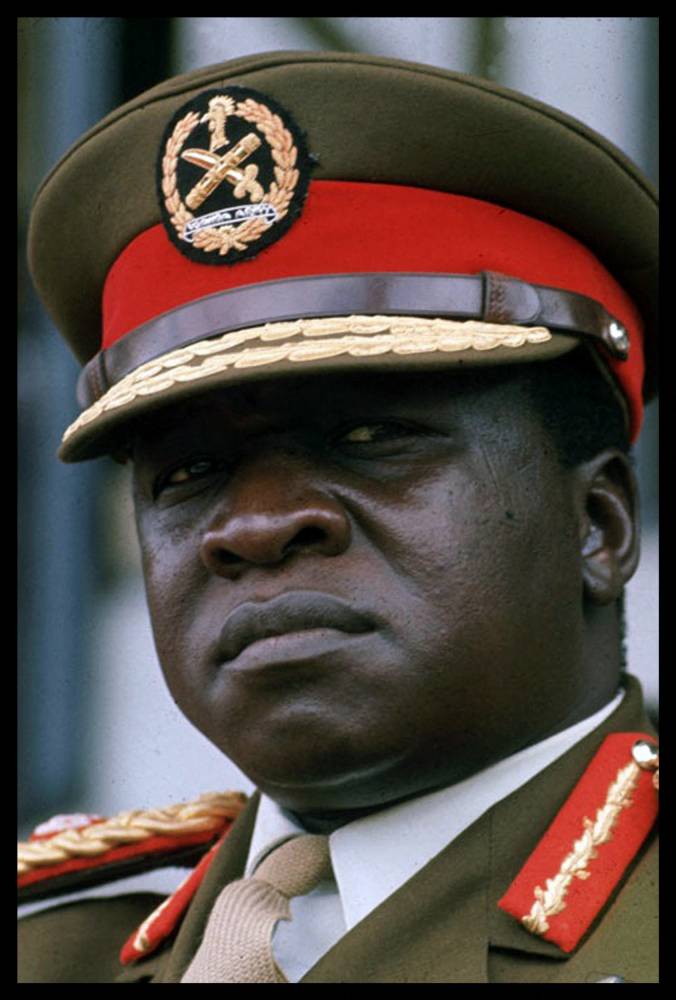

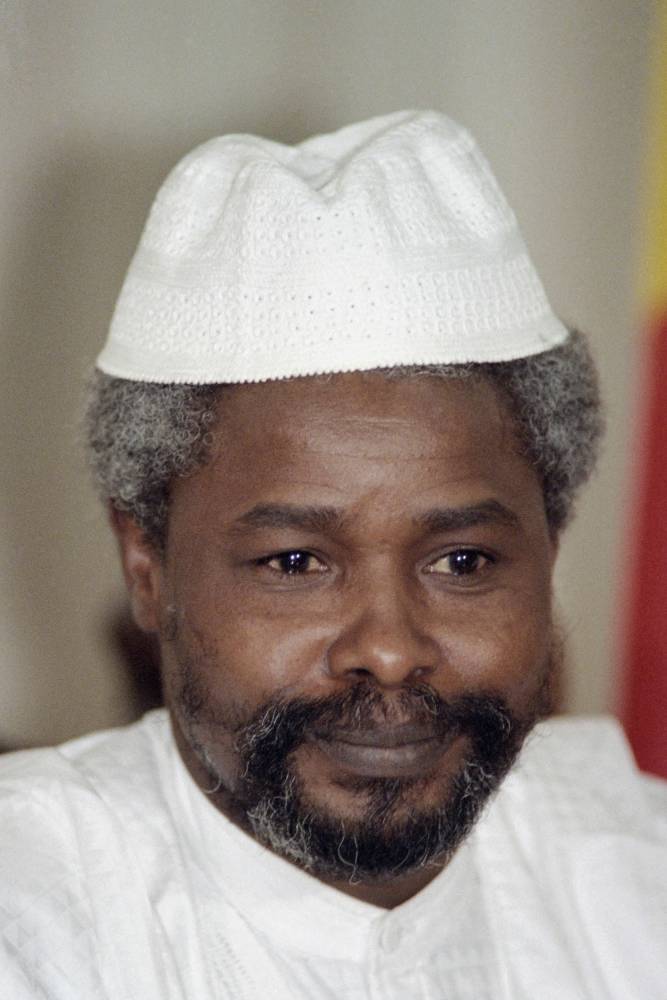

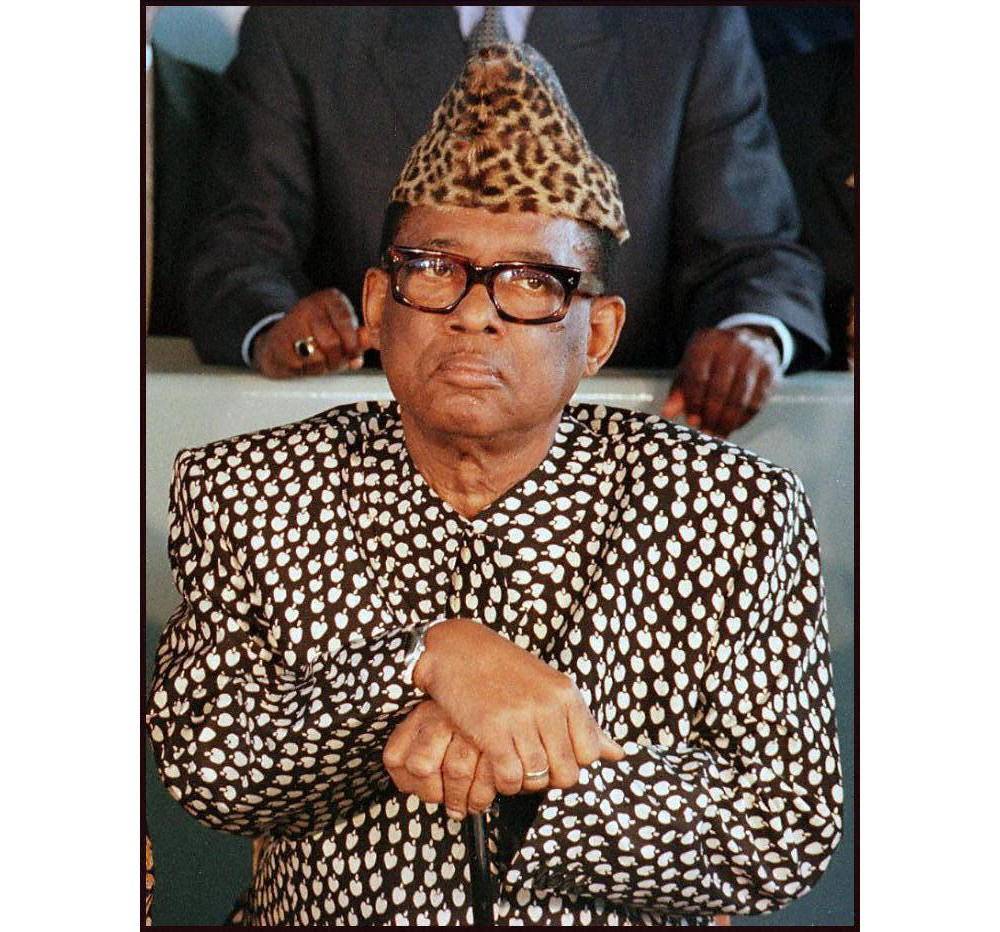

En l’espèce, Bokassa, Idi Amin Dada, Mobutu ou Mugabe cochaient toutes les cases. D’autres critères ont pesé. Je voulais comme toujours sortir du défunt « pré carré » francophone, quitte à mettre en scène des despotes peu connus sous nos latitudes. D’où la présence de l’hispanophone Obiang ou du Gambien Jammeh. Par ailleurs, il m’a semblé pertinent de diversifier les époques de référence, afin d’isoler d’éventuels « invariants » despotiques. L’épopée du Guinéen Sékou Touré, l’homme qui défia Charles de Gaulle en 1958, raconte aussi la dérive d’une icône vénérée.

À LIRE AUSSIGuinée : à la clinique de l’Indépendance, une nation avortée ?

S’il fallait définir le despotisme postcolonial à travers les différents parcours que vous avez décrits, que diriez-vous ?

Il a ceci de singulier que, sauf exception, ses incarnations invoquent de nobles principes démocratiques – primat du peuple, pluralisme, transparence, équité, gouvernance éclairée – pour mieux s’affranchir de leurs effets concrets.

De même, et au risque d’une généralisation abusive, ce despotisme recourt à tous les instruments de la démocratie, dûment pervertis, pour mieux asseoir son emprise. Citons la Constitution, volontiers bricolée afin de lever l’hypothèque de la limitation des mandats, l’élection, entachée de fraude, ou le multipartisme en trompe-l’œil.

À LIRE AUSSIMali : 60 ans d’un parcours heurté

En quoi pensez-vous que la colonisation et la construction des États africains post-indépendance ont impacté le destin de tyran que se sont construits les principaux acteurs de votre ouvrage ?

Pour danser le tango, y compris celui du despotisme, il faut être deux. La propension des élites européennes à se repaître des frasques et des méfaits des tyrans africains m’a toujours semblé suspecte. D’abord parce qu’elle trahit la permanence du stéréotype du sauvage et du « roi nègre », donc de l’impensé raciste. Ensuite parce qu’elle tend à occulter le lien intime tissé par la puissance coloniale avec le dictateur ainsi vilipendé.

Bokassa et Eyadéma ont combattu vaillamment dans les rangs de l’armée coloniale, en Indochine ou en Algérie. Idi Amin Dada fit de même au service de la Couronne britannique. La plupart de « mes » tyrans ont été les élèves, les soldats, puis les alliés des ex-empires européens. Voilà pourquoi j’écris qu’au fond, les plus grotesques d’entre eux ne sont que les monstrueux rejetons de l’aberration coloniale. Qu’ils aient bâti leur assise avec le concours actif de l’ancien tuteur ou contre lui, avec puis contre lui, le rapport à la sujétion initiale colore puissamment leur trajectoire.

Tyrans d’Afrique pose la question de l’exercice du pouvoir en Afrique. Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette tyrannie sur un continent qui a vu la promulgation à Kouroukan Fouga de la charte du Mandén considérée comme l’une des plus anciennes Constitutions au monde, même si elle n’a existé que sous forme orale, avec un préambule et sept chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l’inviolabilité de la personne humaine, l’éducation, l’intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l’abolition de l’esclavage par razzia, la liberté d’expression et d’entreprise ?

Au commencement était l’ignorance… Prisonnier d’une vision étroitement essentialiste – qu’on se souvienne du postulat chiraquien selon lequel « l’Afrique n’est pas mûre pour la démocratie », postulat, hélas, partagé par plus d’un satrape subsaharien -, l’Occident l’est aussi de sa méconnaissance de l’histoire des civilisations du continent ou des modes de gouvernement adoptés au fil des siècles au sein de ses royaumes et de ses empires.

Combien de fois ai-je entendu la ritournelle du « Moi, monsieur, j’aime l’Afrique ! ». Avec ou sans les Africains ? À mon sens, ce continent et ceux qui le peuplent gagneraient à être moins aimés et un peu mieux connus. Pour autant, gare aux ravages du simplisme symétrique. Lequel exalte une Afrique précoloniale fantasmée, édénique, unie et pacifiée. Image tout aussi inepte que la précédente.

À LIRE AUSSITierno Monénembo – « Stabilité », ce faux nez du refus de l’alternance

Au regard de vos observations, à partir de quand les digues d’un pouvoir acceptable ont-elles rompu avec les illustrations de tyrannie dont votre ouvrage se fait l’écho ?

Sans doute connaissez-vous la formule un rien triviale de Georges Clemenceau. À l’en croire, les dictatures militaires ont ceci de commun avec le supplice du pal qu’elles commencent bien et finissent mal. Tous les tyrans portraiturés dans cet essai ont bénéficié d’un état de grâce initial, plus ou moins éphémère. Soit parce que leur irruption a mis fin à une dictature exécrée, soit parce leurs débuts étaient riches non seulement de promesses, mais aussi de réformes sociales et de libertés nouvelles. Phénomène que j’avais eu l’occasion d’étudier en travaillant sur ma biographie du « Guide » libyen Mouammar Kadhafi*, cet officier inconnu perçu, à l’été 1969, comme un révolutionnaire intègre, proche des humbles, tombeur d’une monarchie exténuée et lointaine.

Mais voilà : le pouvoir absolu corrompt absolument. Saoulé de louanges par des courtisans craintifs ou vénaux, ménagé, sinon choyé par l’ex-puissance coloniale, le « libérateur » se convainc que son peuple se divise en deux tribus : les disciples et les conspirateurs. Quiconque ose émettre la moindre réserve rejoint illico la cohorte des comploteurs. Gagné par la paranoïa, il n’accorde – chichement – sa confiance qu’à ceux de son ethnie ou de son clan. Dès lors, le régime bascule : liquidation des dissidents réels ou supposés, étouffement des médias indociles, trucage éhonté des scrutins, vassalisation des institutions. Un aller simple vers l’asservissement, sans espoir de retour.

À LIRE AUSSITierno Monénembo – Que faire de nos anciens présidents ?

De tous les chefs d’État dont vous avez raconté l’histoire, seuls deux sont encore aux affaires : Issayas Afeworki et Teodoro Obiang. Quel pourrait être le secret de leur maintien ?

Chacun d’eux illustre le maniement d’un des outils de la panoplie du parfait autocrate. La soumission par la terreur pour l’Érythréen Afeworki, maître absolu d’un régime stalino-orwellien. Sur ses terres, tout contestataire se voit réduit à l’alternative suivante : l’exil ou la prison. Par ailleurs, son instinct de survie l’a conduit à tirer le meilleur parti de la rente de situation géopolitique que procure à son État-caserne le statut de balcon sur la mer Rouge, ainsi que son hostilité affichée aux visées djihadistes dans la Corne de l’Afrique. Enfin, en saisissant, non sans ambiguïtés d’ailleurs, la main tendue par l’ennemi éthiopien, puis en épaulant Addis-Abeba dans sa tentative d’écrasement de la récente aventure sécessionniste de la province du Tigré, Issayas Afeworki consolide son assise régionale.

Sur un registre moins martial, l’Équato-Guinéen Teodoro Obiang a bénéficié quant à lui de la manne garantie par un pactole pétrolier découvert tardivement. De quoi hisser sa minuscule principauté à la table des grands. De quoi aussi muscler son appareil sécuritaire et financer quelques ralliements d’opposants guettés par l’usure. Dans les deux cas, la faiblesse d’oppositions bâillonnée dont les figures de proue ont trouvé refuge à l’étranger complète le viatique.

Pensez-vous, avec votre ouvrage, avoir percé « les mystères du despotisme postcolonial » ? Si oui, qu’en est-il ?

Je n’ai pas cette prétention. Mais je crois avoir esquissé, au-delà des spécificités de chacun des potentats ainsi campés, la composition de l’élixir toxique dont s’abreuvent la plupart d’entre eux : enfance chaotique, volonté de revanche, blessures narcissiques, paranoïa, régression clanique, dérive messianique. De même, il me semble avoir mis en lumière la persistance dans leur psyché, sous une forme ou sous une autre, de l’héritage colonial.

Quelle leçon vous paraît devoir être retenue de ces expériences par et pour le continent ?

À mon sens, la quasi-totalité des tyrans passés en revue au fil des pages ont été ou sont encore des anachronismes sur pieds. S’ils détiennent le monopole d’une violence prétendument légitime, les élans citoyens venus d’en bas sapent mois après mois leur « dur désir de durer ». On peut encore, bien sûr, maintenir à flot une tyrannie ou évincer un président élu au prix d’un putsch. Mais le coût politique, humain et symbolique de tels diktats devient de plus en plus prohibitif. La question n’est pas de savoir si ces pouvoirs tomberont, mais quand, à quel prix et au profit de qui. L’autre enseignement s’adresse aux puissances occidentales – France en tête –, qu’elles aient ou non un passé colonial. Soutenir obstinément, au nom de la sacro-sainte « stabilité » comme de l’impératif sécuritaire des régimes disqualifiés n’a aucun sens. Il n’y a pas de plus sûr moyen de s’aliéner les élites de demain – pour le plus grand bonheur de la Chine, de la Russie ou de la Turquie – et de discréditer les instruments de la démocratie.

https://www.lepoint.fr/afrique/